|

|

Ormai sono pochi i film che possiedono molti piani di lettura, quelli che possono attrarre alcuni perché apparentemente sono comici, o addirittura esilaranti - o un po' surreali, per i più raffinati di quelli che si limitano alla prima sensazione.

Ormai sono pochi i film che possiedono molti piani di lettura, quelli che possono attrarre alcuni perché apparentemente sono comici, o addirittura esilaranti - o un po' surreali, per i più raffinati di quelli che si limitano alla prima sensazione.

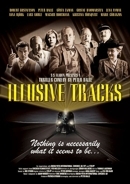

Skenbart mette a disposizione varie piacevolezze a cui ci si può abbandonare a cominciare da un evocativo bianco e nero che si declina volta per volta a seconda della situazione: può perdersi nel nulla oscuro del gelo dicembrino in cui frena il treno, su cui spicca la figura del capotreno e la sua lampada, oppure immergersi nei vapori della partenza, accarezzare lo sguardo con il calore di uno scompartimento d'altri tempi e vellicare il ricordo di centinaia di vagoni ristoranti cinematografici senza neanche una scossa a increspare il bicchiere di cognac, per tuffarsi nell'espresisonismo del vagone in cui sono ristretti gli internati dei campi di concentramento: ognuna di queste sfumature fotografiche crea uno spazio innanzitutto cinematografico che trova i propri riferimenti nella produzione del cinema prebellico, ma il singolo rimando alla situazione isola anche ogni personaggio rendendolo esponente di una classe, di una tipologia di persone che ricostruiscono l'umaintà coinvolta nella guerra: quelli che popolavano l'Europa prebellica come erano prima e come il conflitto li ha ridotti.  In questo senso è palese soprattutto l'evoluzione della suora che perde la fede, ma anche tutti gli altri personaggi sono dicotomici, presentandosi con affettazione quando ostentano la loro personalità educata allo Zeitgeist precedente lo sconvolgimento epocale, evolvendo poi nell'ubriachezza (per esempio la suora, appunto) o nello schiamazzo (la vecchia checca)... un mondo sgradevole fatto di rovine. Infatti l'ingresso nella stazione di Berlino nella mattina di Natale 1945 infila tre richiami al cinema successivo: l'ambiente è una chiara citazione di Germania anno zero, le due protagoniste si inquadrano come Les Diaboliques (e adottano per se stesse esplicitamente l'aggettivo), il treno sullo sfondo in partenza è l'Orient Express. L'immaginario, la luce, il bianco e nero stesso cambia completamente, mentre le guardie portano via l'intellettuale responsabile di tanto scempio.

In questo senso è palese soprattutto l'evoluzione della suora che perde la fede, ma anche tutti gli altri personaggi sono dicotomici, presentandosi con affettazione quando ostentano la loro personalità educata allo Zeitgeist precedente lo sconvolgimento epocale, evolvendo poi nell'ubriachezza (per esempio la suora, appunto) o nello schiamazzo (la vecchia checca)... un mondo sgradevole fatto di rovine. Infatti l'ingresso nella stazione di Berlino nella mattina di Natale 1945 infila tre richiami al cinema successivo: l'ambiente è una chiara citazione di Germania anno zero, le due protagoniste si inquadrano come Les Diaboliques (e adottano per se stesse esplicitamente l'aggettivo), il treno sullo sfondo in partenza è l'Orient Express. L'immaginario, la luce, il bianco e nero stesso cambia completamente, mentre le guardie portano via l'intellettuale responsabile di tanto scempio. E questo è un'altra chiave per interpretare il sottotesto del film: la figura dell'intellettuale impacciato, disastroso in ogni suo tentativo di essere di un qualche aiuto è, come ogni figura comica, una maschera tragica dietro la quale c'è la condanna di ogni intellettuale che nella ricerca della verità riesce solo a procurare danni e mai a districarsi tra le mille trappole della filosofia analitica. Lo incontriamo su una banchina della stazione intento a fare un'azione apparentemente compassionevole (ma con risvolti deleteri) e a cominciare a procurare nuove menomazioni a un militare già mutilato dalla guerra, dopo che il prologo prima dei titoli ha già introdotto il tema principale: l'impossibilità di cogliere la verità. Infatti in treno estrae il testo di Wittgenstein sottolineando che "Nulla è necessariamente quel che sembra essere": a cominciare dalle sue azioni - mirate a cercare di alleviare la sofferenza del prossimo e che sono invece micidiali - per proseguire con le complicità del piccolo omicidio che si vorrebbe perpetrare, ribaltate alla fine; per finire con il film e il suo linguaggio, in apparenza comico, in realtà tragico e metaforico dei cambiamenti che produce una guerra.

E questo è un'altra chiave per interpretare il sottotesto del film: la figura dell'intellettuale impacciato, disastroso in ogni suo tentativo di essere di un qualche aiuto è, come ogni figura comica, una maschera tragica dietro la quale c'è la condanna di ogni intellettuale che nella ricerca della verità riesce solo a procurare danni e mai a districarsi tra le mille trappole della filosofia analitica. Lo incontriamo su una banchina della stazione intento a fare un'azione apparentemente compassionevole (ma con risvolti deleteri) e a cominciare a procurare nuove menomazioni a un militare già mutilato dalla guerra, dopo che il prologo prima dei titoli ha già introdotto il tema principale: l'impossibilità di cogliere la verità. Infatti in treno estrae il testo di Wittgenstein sottolineando che "Nulla è necessariamente quel che sembra essere": a cominciare dalle sue azioni - mirate a cercare di alleviare la sofferenza del prossimo e che sono invece micidiali - per proseguire con le complicità del piccolo omicidio che si vorrebbe perpetrare, ribaltate alla fine; per finire con il film e il suo linguaggio, in apparenza comico, in realtà tragico e metaforico dei cambiamenti che produce una guerra.Il film s'inscrive dapprima tra le opere di genere noir, ma ogni nuovo personaggio si configura come un segnale che si stanno introducendo tutti gli approcci al mondo, ciascuna filosofia novecentesca trova rappresentazione in una figura: il medico che vuole uccidere la moglie per sposare l'amante ("Un cattolico non può risposarsi se non è vedovo" e lui è osservante) dichiara le proprie simpatie quando asserisce che dio nella sua infinita bontà ha sicuramente perdonato Hitler. Sono tutti santini del passato che nell'altrettanto metaforico viaggio in treno consumano la loro fine e l'archiviazione di come era l'Europa: evidente quando entrano in scena i due spassosissimi omosessuali. La "vecchia checca" ha molto di Oscar Wilde, anche per i dubbi che lo attanagliano e per la nostalgia del passato glorioso (e alcune sue affermazioni sono fenomenologiche); il suo compagno è la quintessenza del razionalismo tagliente, privo di ogni qualsiasi sentimento, ma anche nichilista e ferocemente misogino. Non sono riconducibili a filosofi o scuole, ma allegorie del pensiero novecentesco imbarcati tutti sul treno verso l'inferno.  E sopra a tutti quel Wittgenstein che in Oxford Murders dà il via alla sfida nel tentativo di interpretare la serialità: nel film di De la Iglesia il principio da cui discende tutto è che qualunque fenomeno, serie logica, concatenazione di eventi non è casuale, ma riconducibile a una regola... costruita a posteriori. Questo legittima qualsiasi assurdità ottenendo alla fine l'ammissione del giovane matematico, che non si può credere nemmeno in Fibonacci o nella sezione aurea... perché "la realtà è casuale, assurda e disordinata". Lanciandosi in un'affermazione probabilmente azzardata, visto che anche questo atteggiamento non è dimostrabile. E Wittgenstein - viene ripetuto nel film - nella prefazione del Tractatus ritiene che è "Su ciò di cui non si può parlare è opportuno restare in silenzio". Evidentemente non gli è bastato affrontare tutta quella serie di eventi che appaiono sempre palesemente ovvi e sono invece sempre dei giochi matematici che nascondono trucchi per iniziati, trappole per sviare, indizi scoperti solo per il calcolo di un demiurgo che ha costruito una serie di concatenamenti capaci di gettare una luce plausibile (ma mai certa... anzi in aperto contrasto con un'altra verità che contrasta con quella dell'altro protagonista a sua volta scardinata dalle tracce elusive di una enensima interpretazione che sfrutta i dati presenti in campo per accreditare il proprio mondo.   Invece il film di Dalle non mette in scena tanti punti di vista, solo quello dell'intreccio del film, che è molteplice e variegato... per questo, dovendo rispettare l'assunto wittgensteiniano sull'inconoscibilità della realtà, è sufficiente dubitare del codice usato per mettere in scena la realtà per ottenere di dubitare di tutto quello che è avvenuto sul treno in quel viaggio allucinante... anche della colpa e della legittimità della punizione per il critico letterario wittgensteiniano.

Invece il film di Dalle non mette in scena tanti punti di vista, solo quello dell'intreccio del film, che è molteplice e variegato... per questo, dovendo rispettare l'assunto wittgensteiniano sull'inconoscibilità della realtà, è sufficiente dubitare del codice usato per mettere in scena la realtà per ottenere di dubitare di tutto quello che è avvenuto sul treno in quel viaggio allucinante... anche della colpa e della legittimità della punizione per il critico letterario wittgensteiniano.E Dalle sostanzialmente lo fa nell'ultima sequenza adottando un registro completamente diverso dall'atmosfera noir e notturna, ma anche spostando il tono da comico e surreale - in cui con leggerezza si eliminano non a caso il militare, destinato in guerra a essere carne da cannone, il medico filonazista, e i reduci dal campo di concentramento - a un piano più serio, che però getta una luce inquietante su quei morti: a posteriori ci si rende conto che la realtà magari è inconoscibile, ma l'intellettuale che esce di scena tra le guardie urlando: "Volevo solo ricostruire la vecchia Europa"... non aveva capito quali danni aveva fatto: applicava Wittgenstein, infatti non aveva i dati per interpretare e "Su ciò di cui non si può parlare è opportuno restare in silenzio", ma bisognerebbe anche evitare di agire.  Esattamente come avviene al giovane studente americano a Oxford: non ha gli elementi per interpretare la realtà, perché dipende da variabili che mutano costantemente, proprio in quanto non solo non si ha la possibilità di delimitarla, analizzarla, inglobarla in un sistema che sia valido universalmente, ma perché si palesa da punti di vista che perseguono intenzioni differenti, nel senso che vogliono manipolarla a priori (e soprattutto in modo diverso utilizzando gli stessi dati, ma con sequenze differenti), in ossequio al principio per cui conviene costruire una situazione in modo che fin da subito la tela matematica tessa un cappio intorno al collo del colpevole "giusto", cioè di quello innocente, costruito attraverso modelli matematici apparentemente inattaccabili.

Esattamente come avviene al giovane studente americano a Oxford: non ha gli elementi per interpretare la realtà, perché dipende da variabili che mutano costantemente, proprio in quanto non solo non si ha la possibilità di delimitarla, analizzarla, inglobarla in un sistema che sia valido universalmente, ma perché si palesa da punti di vista che perseguono intenzioni differenti, nel senso che vogliono manipolarla a priori (e soprattutto in modo diverso utilizzando gli stessi dati, ma con sequenze differenti), in ossequio al principio per cui conviene costruire una situazione in modo che fin da subito la tela matematica tessa un cappio intorno al collo del colpevole "giusto", cioè di quello innocente, costruito attraverso modelli matematici apparentemente inattaccabili.

E questo risulta possibile non solo per l'uso verboso e didascalico del dialogo un po' troppo saccente, ma soprattutto per l'interpretazione dello spazio: piani sequenza che intersecano i percorsi mentali; campi di squash marcati per riuscire a prevedere, ridurre l'imponderabile (e già in quel frangente gli eventi confutano la teoria: viene battuto dalla bella infermiera); il mondo sembra davvero riconducibile a teoremi e serie di figure che nel trucco sono consequenziali l'una all'altra, ma non è vero che non potrebbero essere diverse, se solo la regola viene lievemente mutata... e questo capita anche e soprattutto a posteriori. Dunque dai fatti non provengono verità: non si tratta che di opinioni e non di certezze, anche se le cose sono sotto i nostri occhi, che però sono sviati dalle interpretazioni e dalle costruzioni matematiche (o wittgensteiniane, architettate appositamente), finché sono le fotografie a ricostruire gli eventi, scardinando le certezze matematiche e la setta pitagorica, specchietto per le allodole, che una volta intuita rischia di diventare un appoggio insperato per una costruzione diversa, di un altro assassino, con regole matematiche uguali, ma aggiustate a proprio comodo: la distruzione delle certezze.  Quello che accomuna i due film è il fatto che entrambi mettono l'intellettuale al centro della sua insipienza e incapacità di capire il mondo avendo la presunzione di regolarlo, senza capire che le regole sono un'invenzione soggettiva.

Quello che accomuna i due film è il fatto che entrambi mettono l'intellettuale al centro della sua insipienza e incapacità di capire il mondo avendo la presunzione di regolarlo, senza capire che le regole sono un'invenzione soggettiva.

Alla fine il ragazzo riesce a definire la sua realtà: "disordinata, assurda e casuale", ribaltando i suoi principi iniziali di matematico e dando un'altra dimostrazione devastante di come ciò che appare è in genere soggettivo e probabilmente falso. Manca in De la Iglesia l'aspetto metalinguistico di questa falsificazione, ma lo spettacolo pirotecnico che nasconde infingimenti e, considerando la logorroica insistenza sulla teoria matematica rendono quella disciplina il codice autentico del film, quindi il metalinguaggio che divora il proprio linguaggio è quello sotteso alla regola che dovrebbe essere universale... e invece si rivela al massimo settaria (e anche in quel caso è un falso). Ma ora, visto che abbiamo capito l'assunto ("Su ciò di cui non si può parlare è opportuno restare in silenzio"), forse è meglio se smettiamo di girare attorno a cercare il prossimo (fallace, soggettivo, assurdo, casuale) tassello della serie argomentativa wittgensteiniana.

adriano boano

|